鉄道唱歌 東海道編の歌詞(大森・川崎・大師線・川崎大師)の観光・歴史について、わかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

すぐれば早も川崎の

大師河原は程ちかし

急げや電氣の道すぐに

さらに読みやすく!

すぐれば早も 川崎の

大師河原は 程ちかし

急げや電気の 道すぐに

さあ、歌ってみよう!

♪すぐればはやもー かわさきのー

♪だーいしがわらは ほどちかしー

♪いそげやでんきの みちすぐにー

新橋駅→高輪ゲートウェイ駅→品川駅→大森駅→川崎駅→鶴見駅→東神奈川駅→横浜駅→大船駅→藤沢駅→大磯駅→国府津駅(→小田原駅・熱海駅)

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

※鉄道唱歌の当時の「神奈川駅」と、現在の「東神奈川駅」は別の駅

※小田原駅・熱海駅は鉄道唱歌の当時のルートには含まれない

品川駅を出て、大森駅へ

品川駅を出て東海道線を南下すると、あの大森貝塚で有名な

- 大森駅(東京都大田区)

に到着します。

大森駅(東京都大田区)

大森駅(東京都大田区)

歌詞の意味を考察 大森はかつて「梅の名所」だった?

まず、歌詞には

とあります。

少なくとも、筆者は大森で「梅の名所」は発見できなかった

私(筆者)が実際に大森駅周辺で梅の名所や名所旧跡がないか、ネットを駆使したり現地を探し回ったりしましたが、結果的に見つかりませんでした。

例えば、もしかしたら

- 「大森梅歴史博物館」

- 「大森梅農場跡地」

のような観光地があるのかな?などと心の中では期待していたため、あったら是非行こうかなと思っていました。

しかし、残念がながら無かったようです(^^;

菅原道真公とも関係・・・ないか(^^;)

また「梅」は学問の神様・菅原道真公を表す隠語なのかな、など色々考えました。

しかし、この地域(東日本)は菅原道真公とはほぼ縁も縁もない地域ですし、さすがにそれは考えすぎでした。

鉄道唱歌ができた当時は、もしかしたら大森は梅の名所だったのかもしれません。

他の「梅の名所」について

鉄道唱歌に関係する「梅の名所」などについては、例えば以下の記事のようなものがありますので、ご覧ください。

福岡・大宰府の「飛梅」

水戸・偕楽園

月ヶ瀬梅林

大森貝塚

縄文時代の人々の、貝を食べたゴミ捨て場

大森で有名なものは、何といっても「大森貝塚」です。

社会科の歴史の授業で習って知っている人も多いと思います。

大森貝塚は、縄文時代の人々が食べた貝殻を捨てていた場所です。

なぜここ・大森に貝塚?

では、なぜここに貝塚があるのか、そもそもなぜここで貝が採れたのか、不思議に思いますよね。

かつての東京は、海だった

東京湾の海面は、時代によって高くなったり低くなったりと、大きく変化しています。

これによって、海岸線が内陸部にまで来たり、またその逆になったりするのです。

江戸城近隣の日比谷入江など、埋め立てによって、現在の海岸線と異なっているケースもあります。

例えば、江戸幕府が開かれた当時は、東京湾の海面が高く、江戸城のあるあたりまで海岸が来ていたようで、この入江は先ほど言及た「日比谷入江」と呼ばれていました。

「江戸」という名前は、「入江の戸口」という意味から由来しているようです(諸説あり)。

この地域は埋め立てによって、海岸線は遠くなりました。

浦和の場合

また、鉄道唱歌 奥州・磐城編 第4番

のくだりでも解説したように、埼玉県の

っていう疑問もあると思います。

さいたま市にもかつて存在した「見沼」

古代は東京湾の海面が高く、埼玉県さいたま市の見沼あたりまで海岸線がきていたようで(奥東京湾)、浦和には本当に浦があったようです(諸説あり)。

時代によって、海岸線は上下する

このように、東京湾の海面は時代によって上下するため、現在の海岸線と異なる場合が多いのです。

ここまでの説明でもうなんとなくわかると思いますが、大森貝塚のある地域には縄文時代に海岸線があったと考えられています。

ここで、縄文時代の人々が貝を捕って食べていたのでした。

そのため、ここに貝塚が出来たわけですね。

余談ですが、近くに海も川もないのに、

- 「~海」「~川」「~島」

といった地名がある場合は、

といったケースも多いです。

なぜ大森貝塚は発見された?

大森貝塚が発見されたのは明治時代に入ってアメリカのモーセという学者によって、列車の窓から1877年に発見されました。

なぜこうなったのかというと、恐らくですが、

- 当時のメイン道路である東海道は、大森貝塚の東約500mの位置を通っているため、長年ここが人によって発見される機会がなかったこと

- そのため、人々の注意関心が向かなかったこと

- 1872年の鉄道開通によって、この区間を人々が往来する機会が増えたこと

- さらに、学者ならではの肥えた目線によって、「ん?あれは何だ!?もしや!?」という結果に繋がった。

など、色々と要因は考えられるでしょう。

※上記はあくまで私の予想であり、これらを記した参考文献や資料などが決してあったわけではないので、ご注意願います。

専門家目線では、素人では気付かないことに気付くこともある

普通の人が気付かないことでも、専門家の目線でみれば気付くことってあります。

そのため、このモーセという学者さんは貝塚を発見するなど、選球眼に長けていたのでしょうね。

東海道線と旧・東海道は、離れた位置を走っている

なぜ東海道線が旧・東海道と離れた位置に線路が引かれたのか、についてです。

恐らく、汽車が吐き出す煙に配慮してのことでしょう。

いわゆる「鉄道忌避説」と呼ばれるものです。

- 当初の鉄道は、どちらかというと煙を嫌う人々によって嫌がられた。

- そのため、駅や線路を街中(特に宿場町)に引こうとすると、反対運動などが起こった。

- 結果的に、宿場町(街の中心部)と離れた場所に駅を設置してしまった。

- しかし、時代が進み、徐々に汽車が電車に置き換わってくる

- そうなると、もはや「煙」は関係なくなる。

- すると、今度は一転して鉄道開通歓迎モードに変わる。

- 駅が出来てしまった周辺地域は盛り上がり、どんどん商業施設が建ち並んでいく。

- 一方、駅に離れた位置にある宿場町は取り残されてしまい、結果として衰退してしまう・・・。

こうした、皮肉な結果を招いてしまったわけです。

東海道線は日本で最も古い鉄道路線なので、東海道線沿線の街では、こうした例はよくあることなんですよね。

街の中心部に、駅が存在していないケース

全国各地に「なぜ街の中心部に駅がないの!?」といった例は数多くあると思います

が、理由の1つとして、上記のような歴史的事情があったことがおわかりいただけるかと思います。

他には、

- 街の中心部に線路を通すと、カーブがきつくなる

- 既に市街地が形成されていて、用地買収ができなかった

など、理由は他にもあると思います。

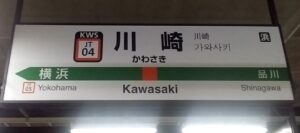

多摩川を渡り、神奈川県に入る 川崎市へ

話がだいぶ長くなりすみません。

大森駅を過ぎると、

- 蒲田駅(東京都大田区)

を過ぎて、東京都と神奈川県の県境をなす多摩川を渡り、川崎駅(神奈川県川崎市)に着きます。

古くから氾濫が多かった、多摩川

多摩川は、古くからとにかく荒れまくって氾濫する川として知られます。

そのため、多摩川にかかる橋は、歴史的に何度も流されています。

どうせ洪水で流されるなら、はじめから橋をかけなかった

橋をかけてもかけても流されるため、江戸時代にはとうとう橋がかけられなくなりました。

※ただし江戸時代は、軍事上の理由から橋をかけることについては厳しかったかったですから、その理由もあるかもしれません。

「六郷の渡し」

橋をかけられないので、その代わりに「六郷の渡し」といって、渡し船で人々の往来を支えていたのでした。

ちなみに六郷とは、東京都大田区の、多摩川付近の地名です。

川崎駅(神奈川県川崎市)

歌詞にあるように、川崎駅(神奈川県川崎市)についたら、

- 京浜急行・大師線

に乗り換えて、川崎大師の観光に向かいます。

京浜急行・大師線 川崎大師への路線

関東初の「電車」

京浜急行大師線は、京浜急行史上初の路線(発祥地:1899年開通)であり、関東地方初の「電車」として知られています。

それまでは「汽車」がメインでしたからね。

歌詞でも

とあります。

川崎大師への参拝客を乗せるために、造られた列車

大師線は、川崎大師方面への観光・参拝をする多くのお客様を乗せるために開通した鉄道路線ということになります。

この鉄道路線が大変賑わったため、京浜急行はどんどん発展していくことになります。

「電車で初詣に行く」という文化を作った

大師線による川崎大師への参拝が大変賑わったため、それまでの初詣は

のが常識だったのが、

という文化を作り、初詣の常識が見事に変わったそうです。

私も、「初詣は、電車で静岡県の浅間神社に行く!」ということをよくやるため、そういった文化の起源がこの大師線にあるのかと思うと、とても興味深いですね。

「厄除け」のお寺・川崎大師

川崎大師は非常に歴史の古いお寺ですが、江戸時代に徳川将軍が「厄除け」のために訪れたことで全国的に有名になり、「厄除け」のお寺として有名です。

厄除けの他、商売繁盛などにもご利益があります。

また、川崎大師周辺は様々なお店が建ち並ぶ門前町が形成されていて、一大観光地としても楽しむことができます。

そのため、川崎に来られた場合はぜひ川崎大師に立ち寄ってみましょう。

次は、横浜へ

川崎駅に戻ったら、再び東海道線に乗り、横浜方面へ進んでいきましょう!

コメント